Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung

Bearbeitet von Corinna Gannon M.A., Städel-Kooperationsprofessur Prof. Dr. Jochen Sander, im Auftrag der Dr. Senckenbergischen Stiftung und gefördert von der Art Mentor Foundation Lucerne.

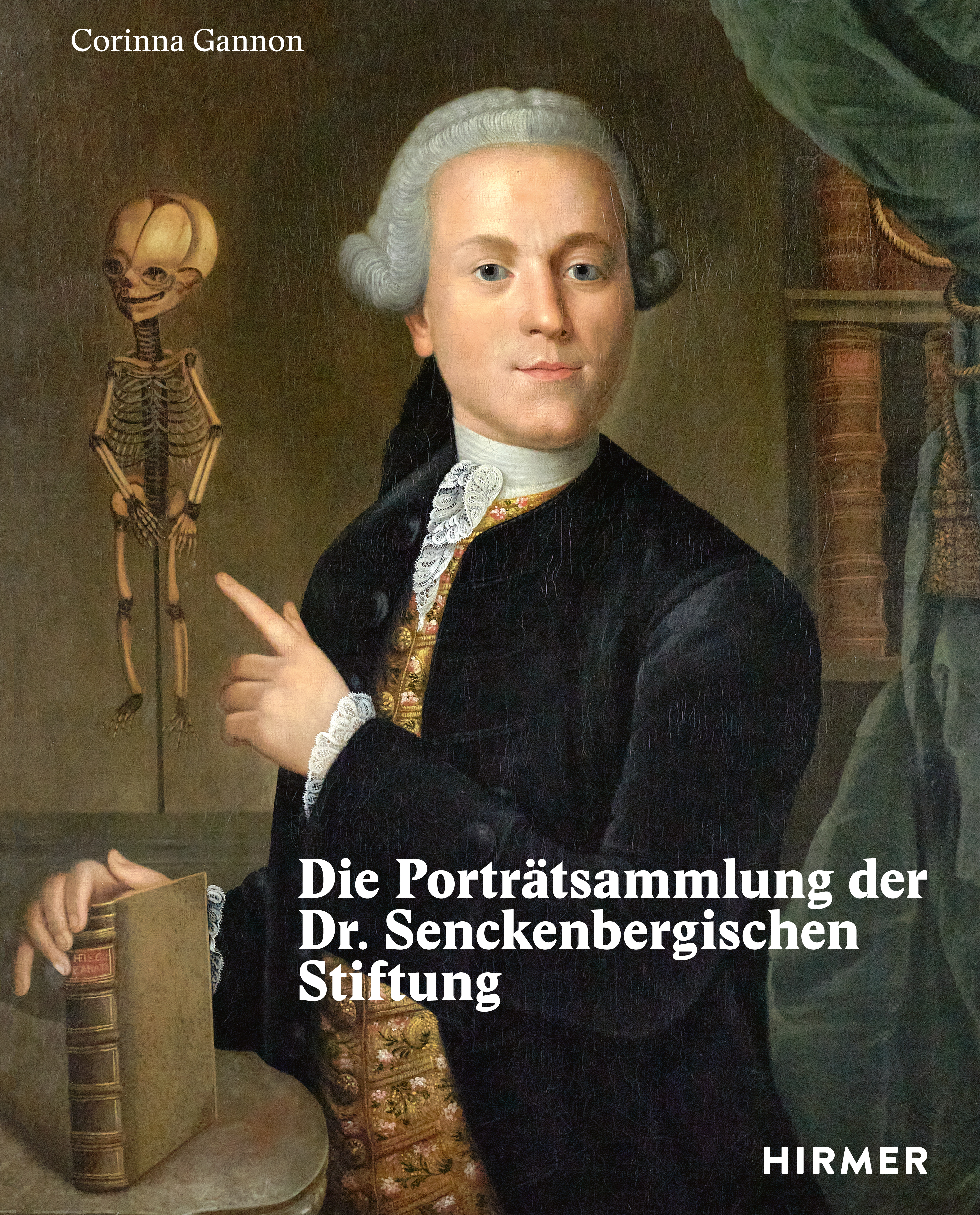

Mit der

im Jahr 1763 gegründeten Dr. Senckenbergische Stiftung strebte der

Frankfurter Arzt und Naturforscher Johann Christian Senckenberg

(1707-1772) an, die medizinische Versorgung der Bürger seiner

Heimatstadt dauerhaft zu gewährleisten und zugleich einen Ort für

Forschung und Lehre zu schaffen. Bis heute lebt die Gründungsidee des

Stifters im Bürgerhospital und in den zahlreichen nach ihm benannten

Forschungseinrichtungen weiter

(http://www.senckenbergische-stiftung.de/die-institute.html). Doch

Senckenberg war nicht nur passionierter Wissenschaftler, sondern auch

ein großer Sammler von naturalia, scientifica und artificialia. Bereits

vor der Gründung seiner Stiftung legte er eine umfangreiche

Porträtsammlung an, die neben Bildnissen seiner nächsten

Familienangehörigen auch Porträts von bedeutenden Vertretern seines

Berufstandes und anderen Gelehrten umfasste, und die über die Jahrzehnte

hinweg durch Schenkungen und Ankäufe stetig anwuchs. Die Bildnisse der

medizinischen Vorgänger und Vorbilder hatten von Beginn an eine

identitätsstiftende Funktion und sollten den Versammlungsraum des

Collegium medicum schmücken, den Mitgliedern die Genealogie ihres

Berufsstandes vor Augen führen und sie ihrer Tradition gewahr werden

lassen. Bis heute ist diese einzigartige Sammlung als Dokumentation der

Frankfurter Medizingeschichte seit dem 18. Jahrhundert erhalten

geblieben und umfasst knapp 170 Werke

(http://www.senckenbergische-portraitsammlung.de/intro.html)

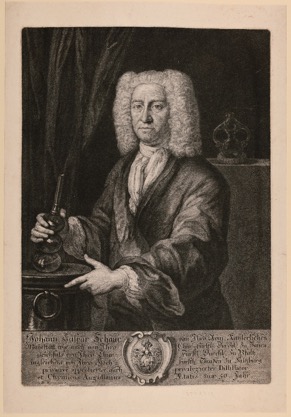

Neben

den aufwendigen und teuren gemalten Bildnissen war bei Porträtsammlern

des 18. Jahrhunderts vor allem das deutlich preiswertere Medium der

Druckgrafik beliebt. Das Anlegen einer umfangreichen Bildnissammlung war

dabei nicht nur ein intellektueller Zeitvertreib, sondern zugleich Teil

eines Erkenntnisprozesses, standen die Dargestellten doch immer auch

stellvertretend für ihre jeweiligen Errungenschaften in Gesellschaft,

Politik, Kultur oder eben in der Wissenschaft. So muss auch Senckenberg

eine Porträtgrafiksammlung mit Bildnissen von Medizinern und Gelehrten

als Pendant zu seiner Gemäldesammlung angelegt haben, die heute jedoch

als verloren gilt. Allerdings hat sich eine weitere

Porträtgrafiksammlung erhalten, die auf den zweiten Stiftsarzt und

Senckenbergs Nachfolger, Georg Philipp Lehr (1756-1807), zurückgeht.

Diese heute noch knapp 1500 Druckgrafiken umfassende Sammlung hat sich

in der Universitätsbibliothek

(https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/drucke/nav/classification/10253023)

ebenso erhalten wie der dazugehörige dreibändige, von Lehr

handschriftliche verfasste Katalog

(https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kataloge/content/titleinfo/10812721).

Lehrs bisher inhaltlich nicht erforschte Sammlung von Porträts

berühmter Mediziner und Naturforscher ist unter den vergleichbaren

erhaltenen Kollektionen nicht nur in ihrer Quantität, sondern auch in

der druckgrafischen Qualität der Drucke einzigartig und stellt zusammen

mit dem gleichfalls erhaltenen Katalog einen Glücksfall für die

Wissenschaft dar.

Ziel des auf zwei Jahre angelegten

Forschungsprojektes (2020-2022) ist es, diese beiden Porträtsammlungen

der Dr. Senckenbergischen Stiftung zu erforschen und die erarbeiteten

Inhalte nicht nur in einer Bilddatenbank zugänglich zu machen, sondern

in Auswahl auch in einer umfangreichen Buchpublikation einer breiteren

Öffentlichkeit zu präsentieren. So wird das Buch in thematisch

unterschiedlich ausgerichteten Kapiteln die Genese der Sammlungsbestände

nachzeichnen und Schlaglichter auf inhaltlich besonders reizvolle

Werkgruppen werfen. Neben den privaten Porträts des Stifters, die

zugleich das Herzstücks des Bestands bilden, sollen erstmals die

Bildnisse der Frankfurter Ärzte jüdischen Glaubens angemessen gewürdigt

werden, die eine besonders bewegte Geschichte zu verzeichnen haben.

Darüber hinaus wird die Gruppe die Ärzteporträts der Frankfurter Malerin

Ottilie Roederstein (1859-1937) näher in den Blick genommen und nach

der Rolle der Frau in der Medizingeschichte gefragt. Wo möglich wird

nach inhaltlichen Schnittstellen zwischen Gemälden und Grafiken gesucht

und somit werden erstmals zwei bedeutende Sammlungskonvolute der Dr.

Senckenbergischen Stiftung zusammengeführt, die sich gegenseitig

vielfältig bereichern.

Die Bearbeitung der Porträtgrafiksammlung

erfolgt in Zusammenarbeit mit der Bildstelle des Kunstgeschichtlichen

Instituts. Die dort beschäftigten studentischen Hilfskräfte erfassen die

Grafiken systematisch in einer ConedaKOR basierten Bilddatenbank

(https://senckenberg.klimt.uni-frankfurt.de/) und schaffen so eine

essentielle Grundlage zur gezielten Erforschung des Bestands. Ziel ist

es, diese Daten mittelfristig mit der im Rahmen des gleichfalls von der

Städel-Kooperationsprofessur am Kunstgeschichtlichen Institut

betriebenen Forschungs- und Ausstellungsprojekts „Die Welt im BILDnis.

Porträt, Sammler und Sammlungen von der Frühen Neuzeit bis zur

Aufklärung“ errichteten Datenbank zusammenzuführen

(https://holzhausen.klimt.uni-frankfurt.de/) und dadurch die

wissenschaftliche Bearbeitung der Frankfurter Sammelkultur vom 16. bis

zum 18. Jahrhundert mit der Bereitstellung eines entsprechenden

Forschungstools voranzutreiben.

Design und Programmierung der Datenbanken erfolgt durch Wendig OÜ (https://wendig.io)

(https://www.hirmerverlag.de/de/titel-2-2/die_portraetsammlung_der_dr_senckenbergischen_stiftung-2386/

)

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity