Aktuelles

Semesterschwerpunkt Sommersemester 2024

Materialität & Medialität

Filme zum Semesterschwerpunkt

Auftakt: Mittwoch, 17.4.2024, 19 uhr

Mediathek des KGI

- Kunst auf/aus Stein. Materialästhetische und ökokritische Perspektiven. Seminar bei Dr. Julia Saviello, Mo 14–16 Uhr

- Die kostbare Hülle heiliger Körper – Formen und Aufgaben Mittelalterlicher Reliquiare. Proseminar bei Prof'in. Dr. Kristin Böse, Di 10–12 Uhr

- Steine. Material, Imagination und Wirkung von Steinen und Steinschmuck in den mittelalterlichen Künsten. Seminar bei Prof'in. Dr. Kristin Böse, Di 14–16 Uhr

- Räume der Berührung. Vorlesung bei Prof'in. Dr. Antje Krause-Wahl, Di, 14–16 Uhr

- „Ein Haus wie Ich.“ Autobiographisches Denken in der Architektur. Seminar bei Prof. Dr. Carsten Ruhl, Mi 10–12 Uhr

- Jean Prouvé im DAM Archiv: Design für die Massen - Jean Prouvé in the DAM Archives: Design for the Masses. Übung bei Dr. Daniela Ortiz dos Santos, Mi 12–14 Uhr

- (Bild-)Medien der Kunstgeschichte. Eine Spurensuche durch die Sammlungen von Bildstelle und Mediathek (Teil 1). Proseminar bei Dr. des Thomas Helbig, Mi 16–19 Uhr (14tägig)

- Hans Holbein der Jüngere – Gemäldetechnologie und Kunstgeschichte. Seminar bei Prof. Dr. Jochen Sander, Do 16–18 Uhr

- Material Culture 2.0 Neue Forschungen zur materiellen Kultur zwischen Mittelalter und früher Neuzeit im Dialog zwischen historischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften (Ringvorlesung). Ringvorlesung/Workshop, organisiert von Prof. Dr. Jochen Sander und Mona Freitag, Fr. 12–14 Uhr (14tägig)

- Hard, soft, living matter. Blockseminar mit Exkursion bei Dr. Maite Garbayo-Maeztu (Chillida-Gastprofessorin)

Rahmenprogramm

- 17. April, 19 Uhr: Filmscreenings zum Semesterschwerpunkt (Mediathek): Alexander Kluge, Peter Schamoni, Brutalität in Stein (1961) & Harun Farocki, Zum Vergleich (2009)

- 20. Juni, 12–14 Uhr: Matthias Schulz (Gießen), Lunchpaper (SKW B 4.127)

- 6. Mai, 10–12 Uhr: Ein Gespräch mit Sascha Staubach in der geowissenschaftlichen Sammlung der Universität

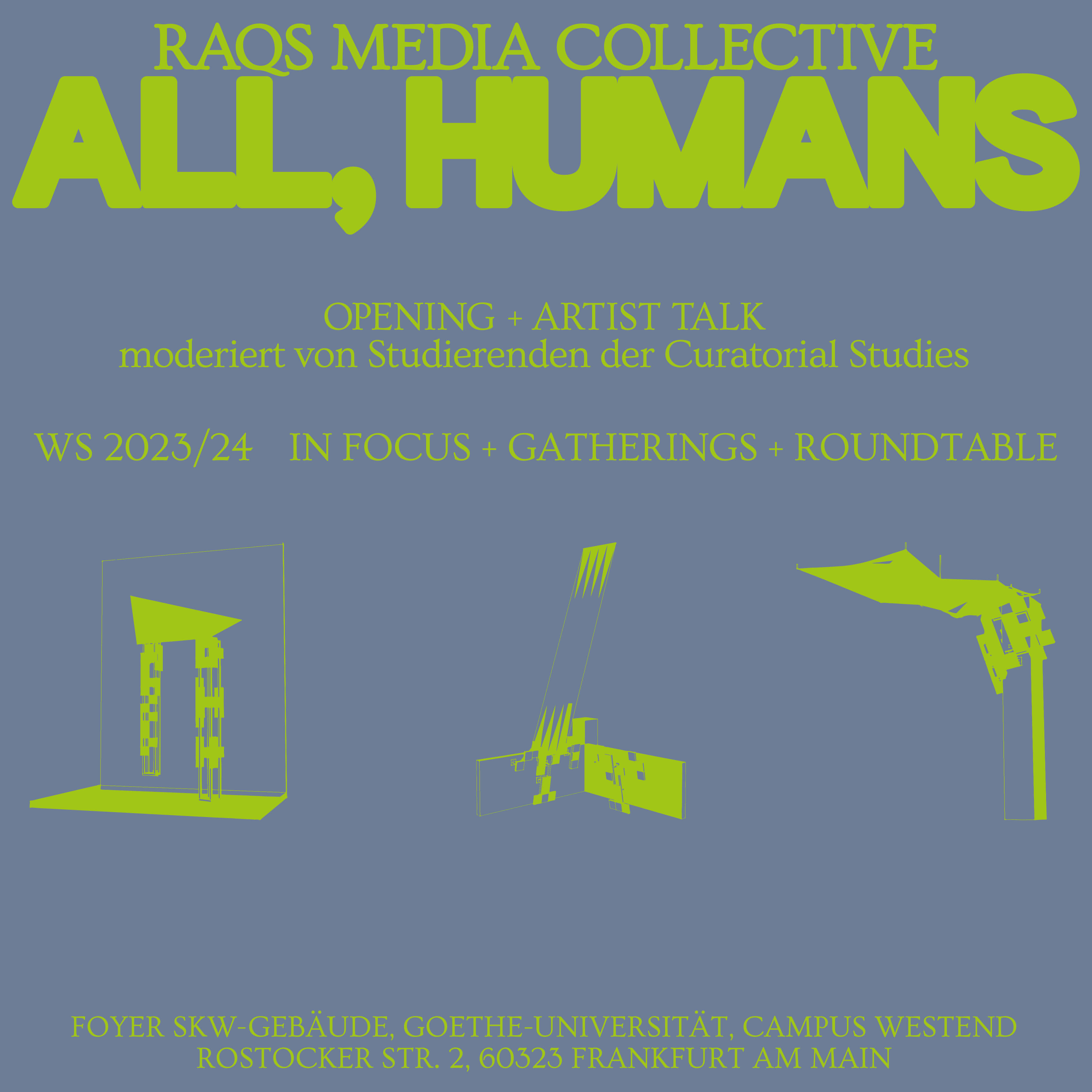

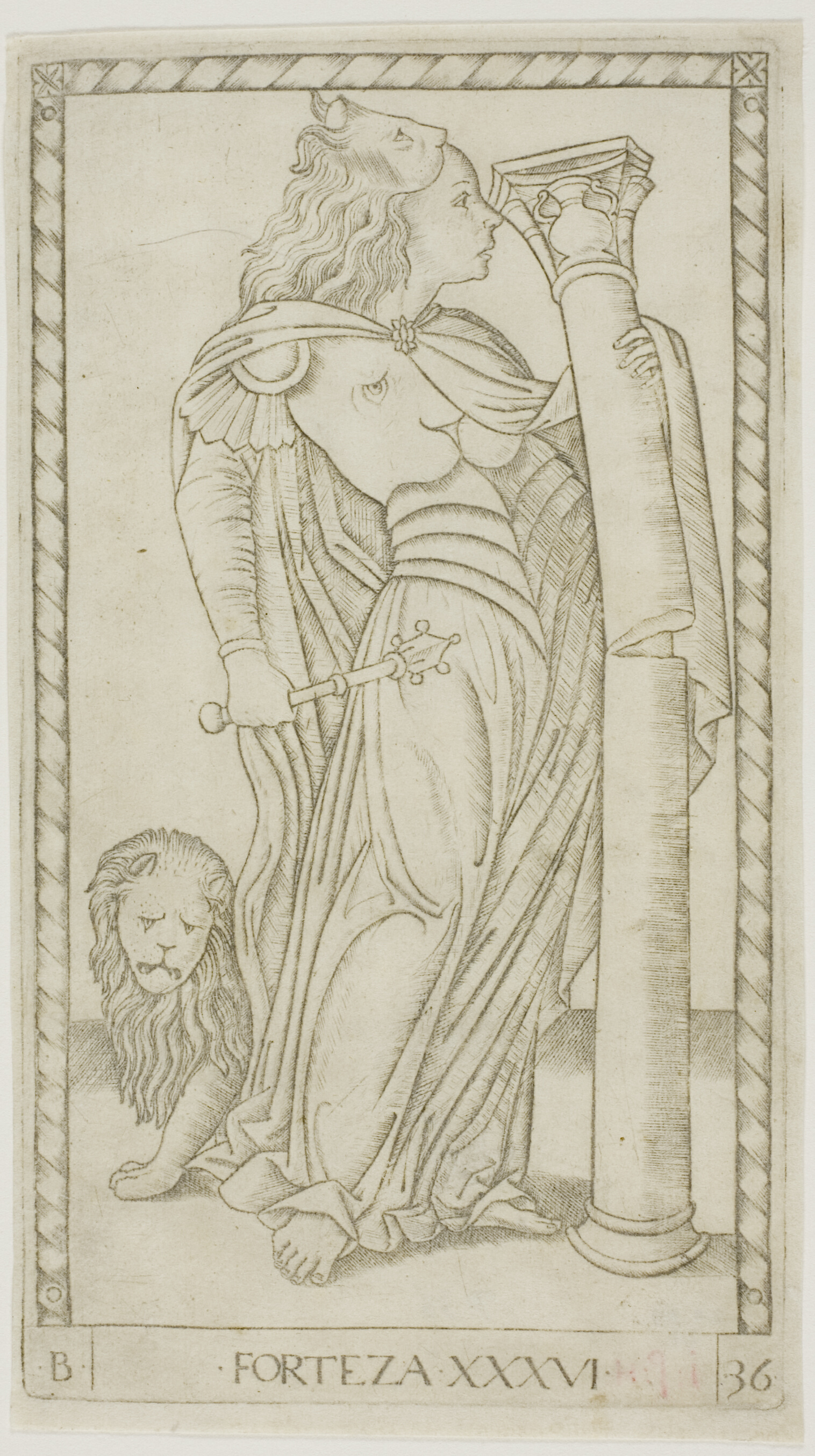

Semesterschwerpunkt Wintersemester 2023/2024

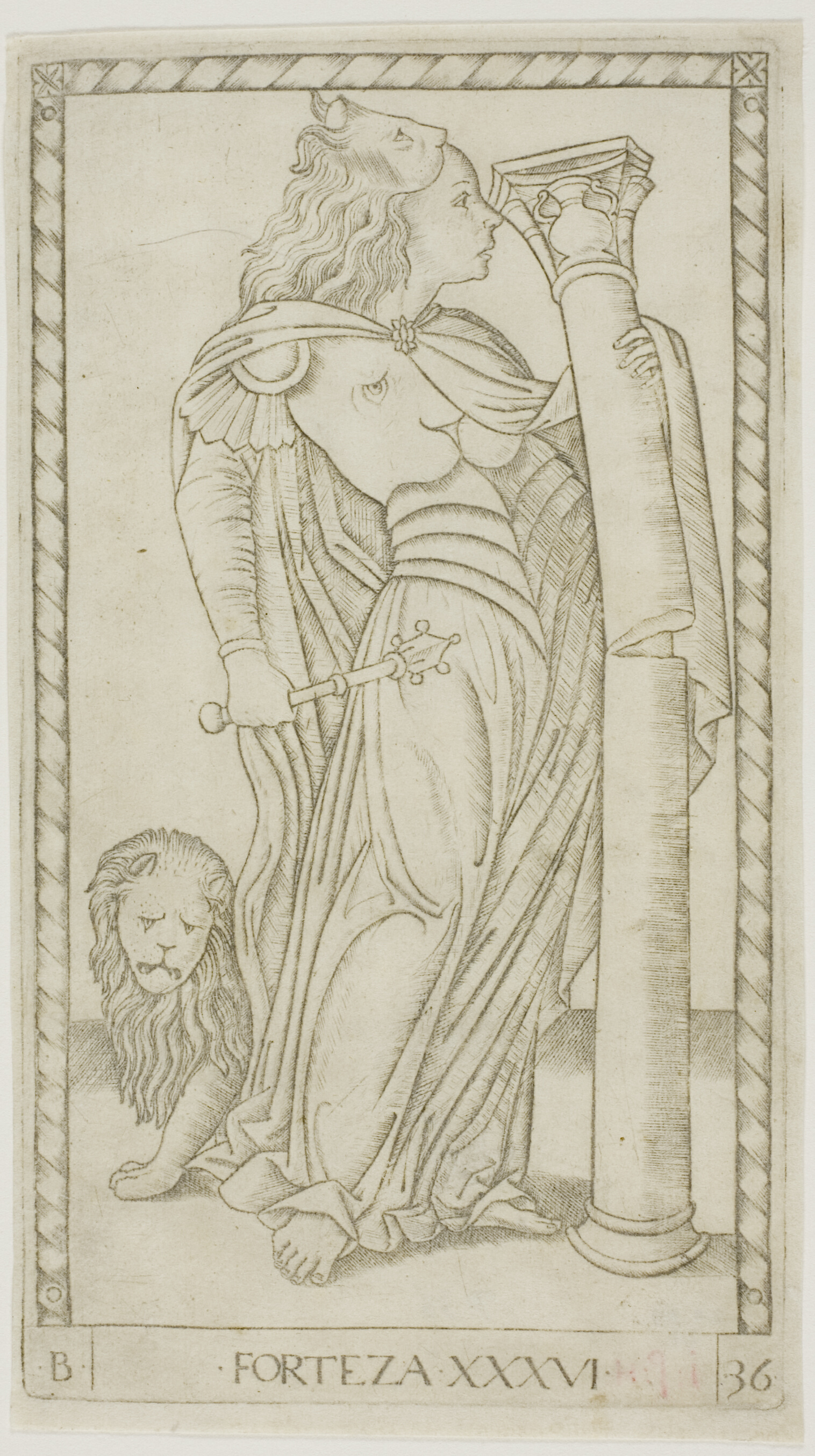

Starke Frauen

Lehrveranstaltungen zum Semesterschwerpunkt:

- Italienische Künstlerinnen der Frühen Neuzeit. Proseminar bei Dr. Julia Saviello, Mo., 14 bis 16 Uhr

- Küche, Kinder, Kunst: Frankfurter Ausstellungen zu Frauen. Übung bei Dr. Ulrike Kern, Di., 12 bis 14 Uhr

- Frauen im Bild. Übung bei Dr. Julia Saviello, Di., 14 bis 16 Uhr

- Zeitgenössische feministische Raumpraxis – Contemporary Feminist Spatial Practices. Proseminar bei Dr. Daniela Ortiz dos Santos, Do., 8 bis 10 Uhr

- Künstlerinnen in Paris. Von der Gründung der Königlichen Kunstakademie bis zur Französischen Revolution (ca. 1650-1800). Hauptseminar bei Prof'in. Dr. Mechthild Fend, Do., 14 bis 16 Uhr

- Weibermacht. Herrscherinnen zwischen Repräsentation, Dynastie und Kunstpatronage. Proseminar bei Dr. Heidrun Lange-Krach, Blockveranstaltung

- Tagesexkursion nach Mannheim mit Dr. Helen Barr

Rahmenprogramm:

- 30.11.23, 12 Uhr: Rundgang durch die Ausstellung „Floralia: Merian – Schultz – Crespo. Drei Frauen zwischen Kunst und Erforschung der Pflanzen“ im Senckenberg Naturmuseum mit Dr. Brigitte Franzen (Dauer: ca. 1 Stunde)

Treffpunkt: 11:45 Uhr im Foyer des Senckenberg Museums (Senckenberganlage 25)

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 13.12.23, 10:15 Uhr: Rundgang durch die Ausstellung „Holbein und die Renaissance im Norden“ mit Dr. Heidrun Lange-Krach

Treffpunkt: 10 Uhr im Foyer des Städel Museums

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 19.1.24: Tagesexkursion nach Hamburg in die Ausstellung „Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten“ im Bucerius Kunst Forum

Die An- und Abreise sollte eigenständig geplant werden. Die Tagesexkursion kann angerechnet werden.

Treffpunkt: 13:30 Uhr im Foyer des Bucerius Kunst Forums (Alter Wall 12, 20457 Hamburg). Um 14 Uhr wird uns die Kuratorin Dr. Katrin Dyballa durch die Ausstellung führen.

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 01.02.2024, 16:00-18:00 Uhr: Vortrag des Kunstkritikers Valerij Ledenev zum Thema „Queer als (un)sichtbares Motiv zeitgenössischer russischer Kunst“, Seminarraum SKW B5.127, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

- 08.02.2024, 16:00-18:00 Uhr: Städel | Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris (um 1900)

Seminarraum SKW B5.127

Die Kuratorinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Städel Museum Eva-Maria Höller und Aude-Line Schamschula stellen ihr Forschungs- und Ausstellungsprojekt vor. Die Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel wird am 24. Juli 2024 im Städel eröffnet.

Filme zum Semesterschwerpunkt

Auftakt: 17. Oktober 2023, 17 Uhr

Ort: Mediathek des KGI

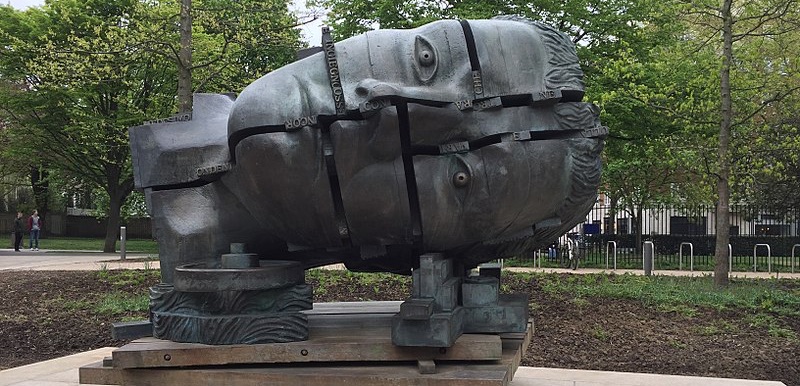

Semesterschwerpunkt im Sommersemester 2022

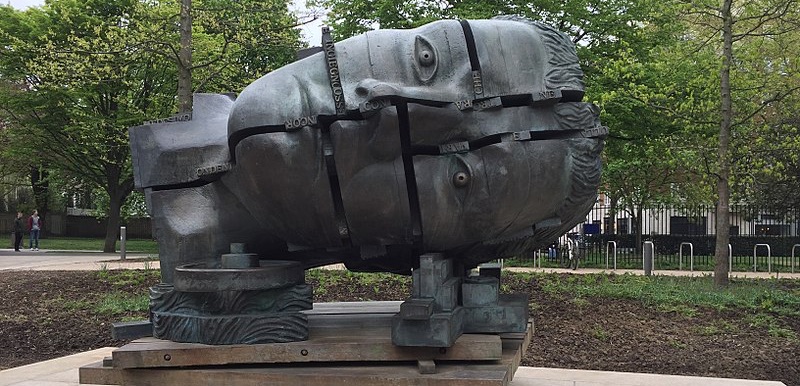

Skulptur

- Dr. Christian Berger (Chillida Gastprofessur): „In Ermanglung einer besseren Bezeichnung“ – Positionen zum Skulpturbegriff seit den 1960er Jahren (Proseminar)

- Dennis Brzek: Kunst als gesellschaftliches System: Institutionskritik seit 1968 (Proseminar)

- Prof.'in Dr. Lea Kuhn: Skulptur und Geschlecht (Proseminar)

- Dr. Daniela Ortiz dos Santos: Unesco Making Architecture Culture (Hauptseminar)

- Dr. Christian Berger (Chillida Gastprofessur): Monumente in der zeitgenössischen Kunst (Masterseminar)

- Prof.'in Dr. Antje Krause-Wahl: Future Bodies from a Recent Past – Skulptur in den 1980er und frühen 1990er Jahren (Masterseminar)

Semesterschwerpunkt im Wintersemester 2021/2022

‚Architektur, Archive und Aktivismus‘

Was ist ein Archiv oder was kann es sein? Wie können wir die Stadt als ein Archiv betrachten? In Anbetracht der Tatsache, dass jedes Archiv eine bestimmte und kuratierte Perspektive repräsentiert, beschäftigt sich das Seminar nicht nur mit der Frage, wie, warum und durch wen Archive konstruiert werden. Es möchte auch Wege erkunden, um bestehende Archive kritisch zu befragen und vielleicht sogar zu dekonstruieren. Können de-koloniale, feministische, soziale und anti-rassistische Ansätze in der Arbeit mit Archiven als Formen des Aktivismus betrachtet werden? Unser Bestreben ist es, von einer übersichtgebenden, historischen Perspektive auf die Architekturforschung abzuweichen und eine Plattform für den Austausch von situierten Positionen, Thesen und Erzählungen vorzuschlagen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des CCSA (criticalarchitecture.org)

Lehrveranstaltungen zum Semesterschwerpunkt:

- Ringvorlesung „Architecture, Archive, Activism“, organisiert von Carsten Ruhl, donnerstags 10-12 Uhr (online)

- 04.11.2021: Rembert Hüser (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main), »Wasser im Archiv«

- 18.11.2021: Samuel Burgum (Birmingham City University/Urban Institute, University of Sheffield) »This City is an Archive! Squatting History and Urban Authority«

- 02.12.2021: Knut Ebeling (Kunsthochschule Berlin Weißensee) »Toute la mémoire du monde. Vom Archiv der Stadt zur Stadt des Archivs«

- 16.12.2021, Hana Gründler (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Florenz »Action or Retraction? Prague as an Im/material Archive, 1950–1980«

- 27.01.2022: Anne Hultzsch (ETH Zürich) »Writing Her Own Archive«

- 10.02.2022: Samia Henni (Albert Hirschman Chair for Identity Passions between Europe and the Mediterranean at the Institute for Advanced Studies, University of Marseilles) »Illegal or Secret? On France’s Classification of Declassified Archives«

- CCSA Seminar: „Linking Architecture, Archives and Activism”, organisiert von Sarah Borree (LOEWE/CCSA, Goethe-Universität Frankfurt), Frederike Lausch (TU Darmstadt) und Daniela Ortiz dos Santos (CCSA, Goethe-Universität Frankfurt)

Das Seminar ist ein gemeinsames Seminar des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt und des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum. Die Vorträge finden in englischer und deutscher Sprache statt

- Tagesexkursionen in Frankfurt und Darmstadt, organisiert von Sarah Borree, Frederike Lausch und Daniela Ortiz dos Santos, 2.11.2021 und 4.11.2021

Die Tagesexkursionen „Frankfurt postkolonial“ und „Darmstadt auf einen Blick“ sind eine gemeinsame Veranstaltung des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt und des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt.

- Hauptseminar: „Geschichte(n) neu erzählen: Das Archiv in der zeitgenössischen Kunst“, organisiert von Lena Holbein, mittwochs 12-14 Uhr

Das Seminar geht der vielschichtigen Referenzierung des Archivs - als Materialfundus, Praxis und Konzept - in der Gegenwartskunst nach. Zentral scheint dabei, dass die Künstler*innen mit der Authentizität und vermeintlichen Objektivität des Archivs spielen und den dominanten Erzählungen solche gegenüberstellen, die bisher ungehört blieben.

Ortstermine und thematisch relevante Veranstaltungshinweise

- Vortragsabend: "Exploring the Effects of Architecture" mit anschließender Diskussion, 2.11.2021, 18 Uhr (onlineDrei Vortragende und eine moderierte Diskussion widmen sich der Frage: Wie wirkt eigentlich Architektur?

Hannah Le Roux (University of the Witwatersrand, Johannesburg), Kenny Cupers (Universität Basel) und Daniel M. Abramson, Pamela Karimi, Laila Seewang und Meredith TenHoor für das Aggregate Architectural History Collaborative stellen Ihre Perspektiven auf die Ordnungsmacht gebauter Architektur vor. Der Abend lädt somit ein, einen Blickwinkel einzunehmen, bei dem Architekturschaffende aus- und Architekturerfahrende eingeblendet werden. Die Vorträge und Diskussion finden in englischer Sprache statt. Die Veranstaltung wurde konzipiert von Leonie Plänkers, Nina Gribat, Pietro Cesari und Sina Brückner-Amin von Architectures of Order (https://architecturesoforder.org)

Neu erschienen:

Dramaturgien von Bild und Raum

Festschrift für Hans Aurenhammer

Herausgegeben von Julia Saviello und Katharina Bedenbender

Mit Beiträgen von:

Katharina Bedenbender, Richard Bösel, Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Bastian Eclercy, Frank Fehrenbach, Martina Frank, Karin Gludovatz, Antje Krause-Wahl, Andreas Nierhaus, Alessandro Nova, Christine Ott, Elisabeth Oy-Marra, Ulrich Pfisterer, Regine Prange, Jochen Sander, Julia Saviello, Peter Seiler, Ulrich Söding und Martin Sonnabend

Dietrich Reimer Verlag [2023] 2024

Text und Bild, Malerei und Architektur, Theater und Bildende Kunst – sie alle können Wechselbeziehungen eingehen, die sich als Dramaturgien beschreiben lassen. Welche Modi des Geschichtenerzählens gibt es in den Künsten? Beschreibbar werden aus dieser Perspektive die künstlerische Inszenierung von Landschaft und von Bildarchitekturen, raumtheoretische Überlegungen zu Malerei, Fläche und Ästhetik sowie Kunstwerke, die alle Sinne affizieren und Betrachter*innen in einen komplexen Dialog verwickeln. Für diese gattungsübergreifenden Dramaturgien von Bild und Raum sensibilisiert Hans Aurenhammer in seiner Forschung und Lehre. Ihm ist das Buch gewidmet.

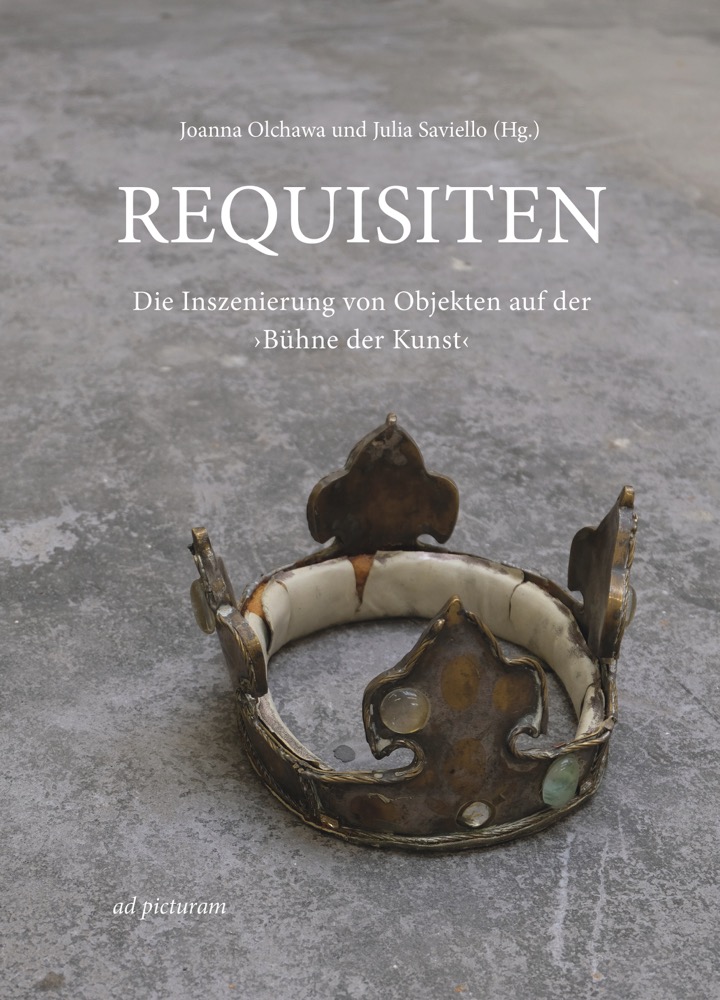

Neu erschienen:

Requisiten. Die Inszenierung von Objekten auf der ‚Bühne der Kunst'

Herausgegeben von Joanna Olchawa und Julia Saviello

Max Böhner, Sascha Förster, Stefan Heinz, Michael Kleine, Antje Krause-Wahl, Roman Lemberg, Kathi Loch, Joanna Olchawa, Thomas Pöpper, Julia Saviello, Astrid Schenka, Andrew Sofer, Miriam Volmert und Birgit Wiens

Erschienen als Buch (im Verlag ad picturam) und online open access auf arthistoricum: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1186

Weitere Infos bei ad picturam (https://www.ad-picturam.de/Requisiten/)

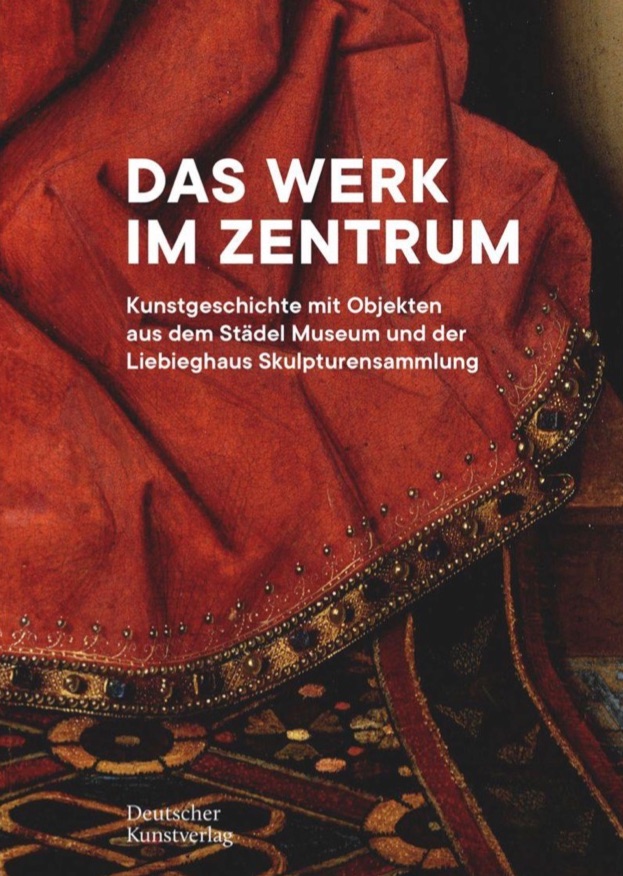

Neu erschienen:

Das Werk im Zentrum. Kunstgeschichte mit Objekten aus dem Städel Museum und der Liebieghaus Skulpturensammlung

Festschrift für Jochen Sander zum 65. Geburtstag

Herausgegeben von Berit Wagner, Almut Pollmer-Schmidt und Heidrun Lange-Krach

Deutscher Kunstverlag, ISBN 978-3-422-80088-5

Capricci luterani?

Michelangelo artista e poeta nel contesto del dibattito religioso del Cinquecento / Michelangelo, Artist and Writer, and the Religious Debates of the Sixteenth Century

Herausgegeben von: Christine Ott, Hans Aurenhammer, Marc Föcking und Alessandro Nova

Gebundene Ausgabe und Open Access

Emotion, Mission, Architecture

Building Hospitals in Persia and British India, 1865-1914

Emotion, Mission, Architecture (degruyter.com)

Kracauer's Architecture. The Ornamental Nature of the New Capitalist Order (CCSA TOPICS 5 / „Architekturen des Ordnens“, 1)

Carsten Ruhl

herausgegeben vom/ edited by Center for Critical Studies in Architecture CCSA

Mehr als ein Haus! Marcel Breuer in Wiesbaden (CCSA TOPICS 4)

herausgegeben vom Center for Critical Studies in Architecture CCSA

Corinna Gannon

Die Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Frankfurter Medizin- und Kunstgeschichten

München (Hirmer) 2022

ISBN: 978-3-7774-4062-0

Joanna Olchawa:

"Inhalt zweierley predig (1529).

Wider die Deutung als ‚protestantische Propaganda' und für eine audiovisuelle Wahrnehmung illustrierter Flugblätter"

in: 21: Inquiries into Art, History, and the Visual. Beiträge zur Kunstgeschichte und visuellen Kultur 3 (2022)

DOI: https://doi.org/10.11588/xxi.2022.3

Joanna Olchawa:

"Die ‚Ohren der Zuschauer'. Das hörende (und schauende) Predigtpublikum vor der Kanzel im 15. Jahrhundert"

In: Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 27 (2022), S. 110–143

https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2022.1

Daniela Ortiz dos Santos, Charlotte Malterre-Barthes, Torsten Lange und Gabrielle Schaad (Hg.):

Zeitgenössische feministische Raumpraxis

Redaktionsorganisation: Melissa Koch und Anh-Linh Ngo

erschienen 2022

Mehr Informationen: https://archplus.net

Wörter, Sprache, Gespräche ausstelle

Mit Beiträgen u.a. von Fiona Geuß, Heike Gfrereis, Christina Lehnert, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Philippe Pirotte.

transcript Verlag

27. Januar 2022

ISBN: 9783839461594

Mechthild Fend:

Images Made by Contagion: On Dermatological Wax Moulages

Sage Journals, 17.1.2022

Online abrufbar unter: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1357034X211036488

Markus Dauss:

Architektur für die Nation? Frankreich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

(2021, In: Kunstgeschichte, Open Peer Review Journal: https://www.kunstgeschichte-ejournal.net/588/)

Vortrag auf You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=FH9Lv9nDUb8

Matthias Krüger, Léa Kuhn und Ulrich Pfisterer (Hg.)

Pro domo. Kunstgeschichte in eigener Sache

Paderborn: Brill / Fink 2021

ISBN 978-3-7705-6506-1

Vom Wort zur Kunst. Künstlerzeugnisse vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart

Hrsg. Helen Barr, Dirk Hildebrandt, Ulrike Kern und Rebecca Müller

Die Publikation ist aus der Ringvorlesung „Der Künstler spricht“ am Kunstgeschichtlichen Institut Frankfurt im Sommersemester 2017 hervorgegangen.

Mit Beiträgen von

Helen Barr, Johannes Endres, Johanna Függer-Vagts, Heidi C. Gearhart, Dirk Hildebrandt, Henry Keazor, Antje Krause-Wahl, Christine Ott, Bruno Reudenbach, Berit Wagner, Iris Wien und Andreas Zeising

Januar 2021

ISBN 978-3-942819-52-4, EDITION IMORDE

Water Cooler Talks 2024

Workshops, Performances, Lesungen

Samstag, 10. Februar 2024, 10:00–18:00 Uhr

Raum hinter der Mensa, Städelschule, Daimlerstraße 32, 60314 Frankfurt am Main

Samstag, 10. Februar, offen von 10:00 bis 18:00 Uhr

Raum hinter der Mensa, Städelschule, Daimlerstraße 32, 60314 Frankfurt am Main

11:00 – 12:30 Koon Kwon, My Inside Light Pattern, Zeichen-Workshop

Im Workshop My Inside Light Pattern leitet Koon Kwon eine Sonnenlicht Meditation an. Ausgehend von visuellen und körperlichen Empfindungen werden wir dann in individuellen Meditationen unsere eigenen Lichtmuster malen.

13:15 – 13:30 Augustine Paredes, Dancing in a godless land, Lesung

Dancing in a godless land ist eine Lesung von Gedichten, die Augustine Paredes als Reaktion auf den Krieg gegen Drogen auf den Philippinen geschrieben hat, der sich 2016 verschärft hat und dessen Folgen bis heute zu spüren sind.

14:00 – 14:30 Hendrik Arns, fall4me, Performance

fall4me ist eine diskursive Untersuchung innerhalb der (post-)queeren Debatte, die sich auf Heilung und Neuerzählung konzentriert. Die Performance untersucht den Akt des Fallens (oder Loslassens) als Geste der Hoffnung und des Mutes und erforscht die Segmentierung von Sprache, Bedeutung und Inhalt.

15:00 – 15:30 Ming Yuan, Dripsody, Klang Performance

In ihrer ersten öffentlichen Klang-Live-Performance Dripsody verbindet Ming Yuan das Ethos des Minimalismus und buddhistische Spiritualität miteinander. Durch Elemente einer chinesischen Teezeremonie, Live-Aufnahmen und digitalem Sound entfaltet sie eine klangliche und visuelle Reise des Tees.

16:00 – 18:00 Sunny Pfalzer, Send me a text, Gemeinsames Lesen, Fühlen, Hören

Send me a text ist eine kollektive Lese-, Fühl- und Zuhörsession und ein Ort zum Verweilen. Alle sind eingeladen, ihre Gedichte, Liebesbriefe, Manifeste und Gedanken (max. halbe Seite) einzuschicken, um an dem Workshop Send me a text teilzunehmen.

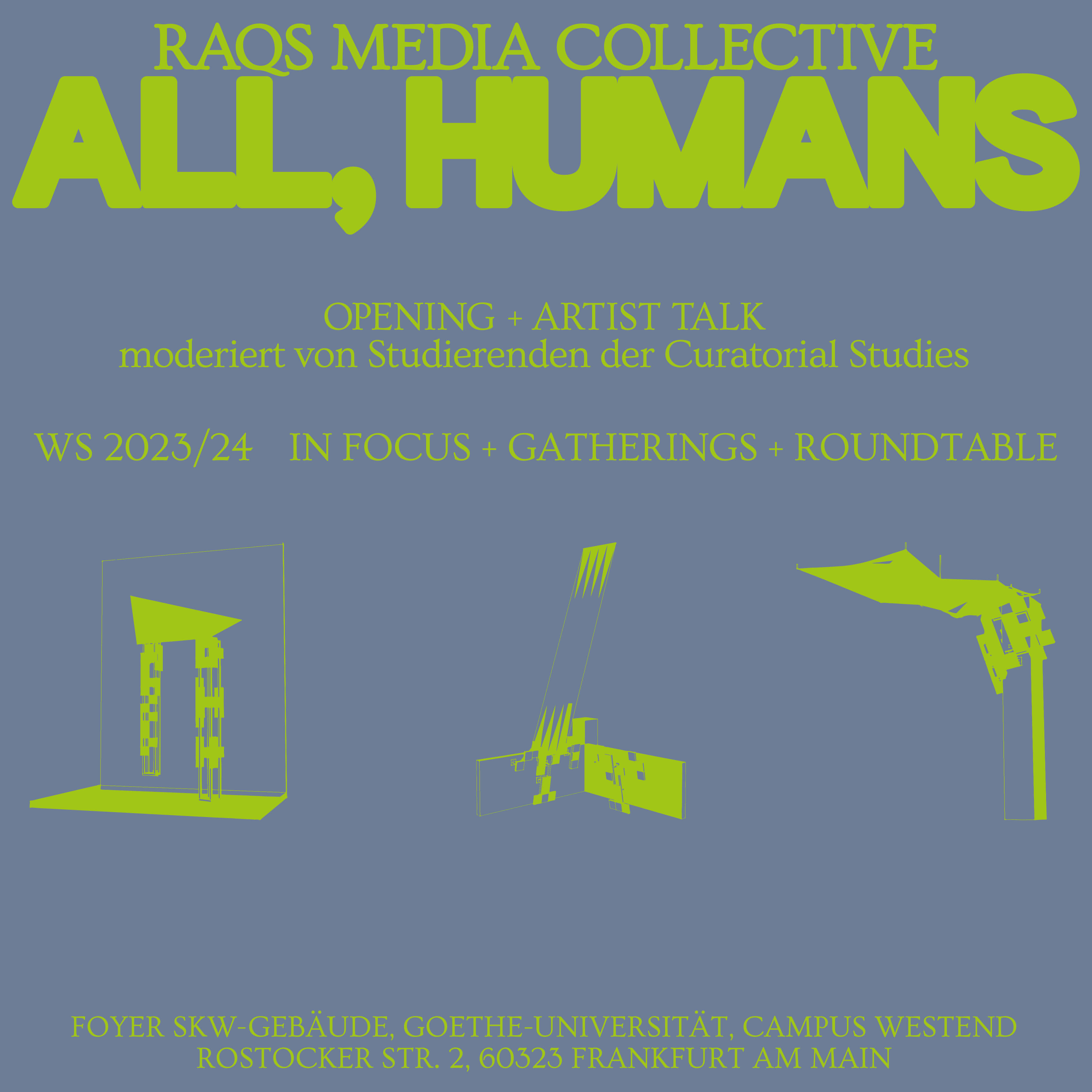

06.12.2023, 18 Uhr

In Focus: C wie… Canon><Canopy – Expert:innen-Gespräch mit Prof. Verena Kuni

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend, Rostocker Str. 2, 60323 Frankfurt am Main

20.12.2023, 17 Uhr

Gathering: Skulpturen der Zusammenkunft – Diskussionsrunde mit Studierenden und Prof. Antje Krause-Wahl, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

10.01.2024, 17 Uhr

In Focus: Expert:innen-Gespräch mit Dr. Stefanie Heraeus

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

17.01.2024, 16 Uhr

Führung in Gebärdensprache mit Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

24.01.2024, 17:30 Uhr

Gathering: Kunst.Sprache.Afrika – Diskussionsrunde mit Studierenden und Prof. Axel Fanego Palat und Dr. Julia Schwarz, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

07.02.2024, 13 Uhr

Roundtable mit Dr. Johanna Leinius, Prof. Mechthild Fend und Prof. Pavan Malreddy, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

SH 4.107, Goethe-Universität, Campus Westend

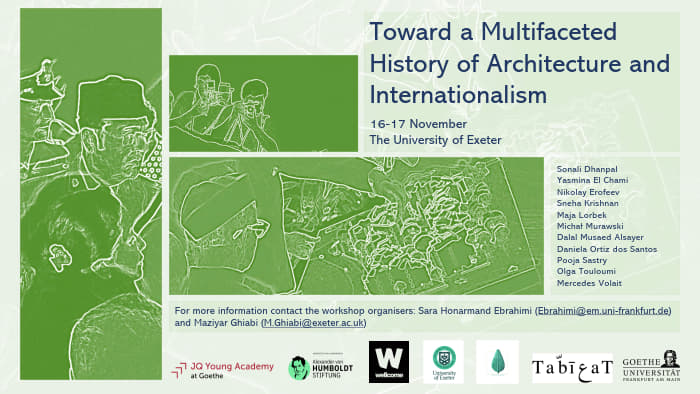

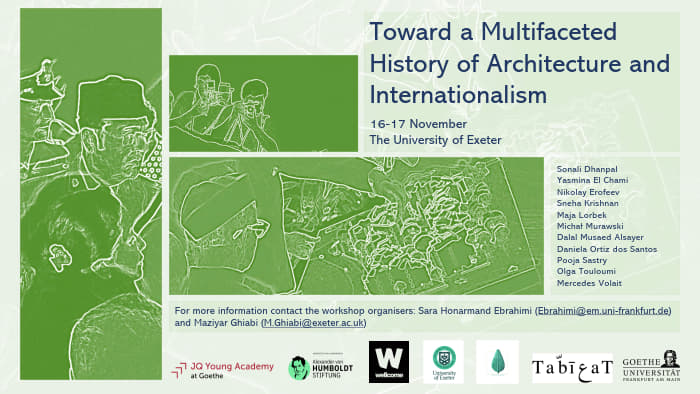

Sara Honarmand Ebrahimi and Maziyar Ghiabi :

"Toward a Mulitfaceted History of Architecture and Internationalsim"

16-17 November 2023 The University of Exeter

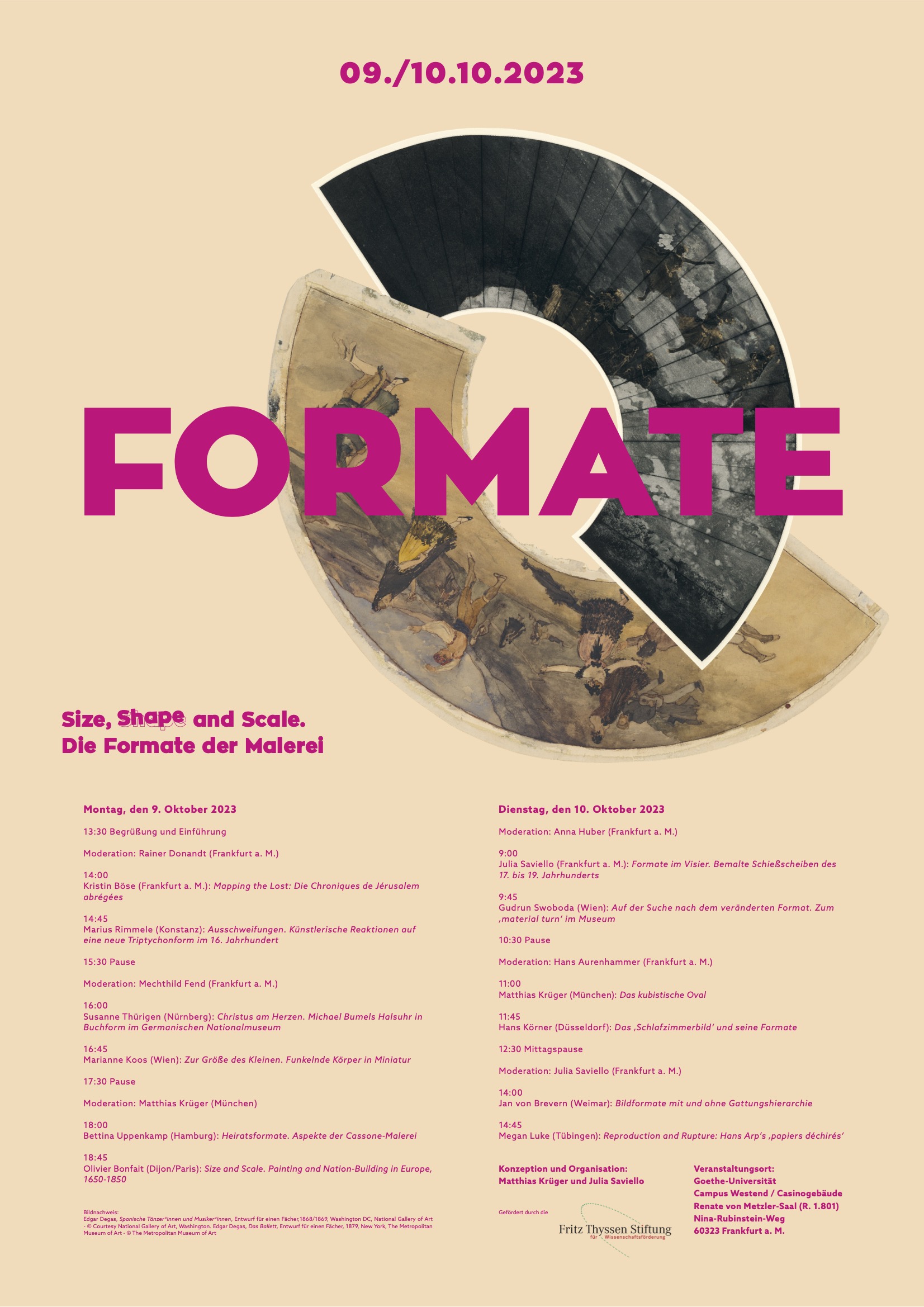

Size, Shape and Scale. Die Formate der Malerei

9./10.10.2023

Achtung: kleine Veränderungen im Programm!

Aufgrund einer kurzfristigen Absage, muss das Tagungsprogramm leicht umgestellt werden. Der Vortrag von Julia Saviello wird schon am Montag um 16:45 Uhr stattfinden. Der Vortrag von Marianne Koos wird an diesem Tag auf 16:00 Uhr vorverlegt.

Am Dienstag beginnt die Tagung dann erst um 9:45 Uhr.

Im Zeitalter der Digitalisierung scheint das Format eines Bildes zu einer beinahe beliebigen Variable geworden zu sein. Je nachdem, ob man die Bilddatei auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer öffnet oder mit Hilfe eines Beamers auf eine Wand projiziert, erscheint das entsprechende Bild in den unterschiedlichsten Formaten. Das gilt auch für die ins Netz eingespeisten Bilder älterer Medien. So lässt sich heute jedwedes altmeisterliche Gemälde problemlos auf dem wenige Zoll messenden Display eines Smartphones anschauen – wobei es dank der Zoom-Funktion oft sogar möglich ist, die Details genauer in Augenschein zu nehmen, als dies vor dem Original im Museum möglich ist. Die Vorteile, die sich daraus nicht zuletzt für die kunsthistorische Forschung ergeben, liegen auf der Hand. Doch droht damit zugleich der Sinn für die Bedeutung des Formats als zentrale rezeptionsästhetische Kategorie verlustig zu gehen.

Matthias Krüger und Julia Saviello

Campus Westend / Casinogebäude

Renate von Metzler-Saal (R. 1.801)

Nina-Rubinstein-Weg

60323 Frankfurt a. M.

Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung

2. bis 10. November 2023 in Darmstadt und Frankfurt

Finissage

Wie wird Wissen über Architektur geordnet und welchen Einfluss hat die räumliche Ordnung von Sammlungen auf unser Wissen?

Welche Rollenbilder sind mit dem Architekturberuf verknüpft und wie wirken sich diese auf die Geschlechterverhältnisse unter Architekturschaffenden aus?

Wie kommt Ordnung ins Entwerfen von Architektur und wie beeinflussen digitale Werkzeuge die Gestaltung von Architektur?

Diesen und anderen Fragen geht das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Architekturen des Ordnes“ seit 2020 aus unterschiedlichen Perspektiven nach.

Zum Abschluss des Projektes präsentieren Forscher*innen aus Architektur, Soziologie, Geschichts- und Medienwissenschaften und Rechtsgeschichte ihre Ergebnisse in Form eines vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms.

Das volle Programm wird im September veröffentlicht.

Das Kunstgeschichtliche

Institut sucht zum SoSe 2024 Studentische Hilfskräfte (Tutor:innen,

24 Std./mtl.)

und Writing Fellows (80

Std./Semester)

Tutor:in werden am KGI

für BA-Studierende ab dem 3. Semester

Das Tutorienprogramm mit den Linien

„Training“, „Vernetzung“ und „Perspektiven“ bietet Studierenden der Studieneingangsphase

umfangreiche Orientierungsmöglichkeiten. Dies

umfasst Aspekte zur Studienorganisation, zu Eigenheiten der Fachkultur,

Kenntnisse

über den Studienort

Frankfurt und über Berufsperspektiven mit einem Studium der Kunst- geschichte. Die thematischen Ausrichtungen

der einzelnen Linien sowie die zu besu- chenden Institutionen und einzuladenden Gäste werden von den Tutor:innen

eigenstän- dig in Absprache mit

dem Institut ausgewählt. Sie haben also die Möglichkeit, maßgeblich die Schwerpunktsetzung am Institut

mitzugestalten und eigene Ideen, Interessen und

Vorstellungen einzubringen.

Ihre Aufgaben

·

Konzeption und Durchführung der Linien

„Training“, „Vernetzung“, „Perspektiven“

·

Unterstützung beim Angebot der OE-Woche

·

Bewerbung des Angebots (Gestaltung von

digitalen Flyern, Social Media etc.)

·

Verwaltung der Anmeldungen zu den Linien in

OLAT

·

Teilnahme an

Weiterbildungsmaßnahmen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r

Bachelor-Student:in im Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens zwei erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie sind an Teamarbeit interessiert.

·

Sie würden sich als kommunikationsstark

beschreiben.

·

Sie arbeiten eigenverantwortlich und

strukturiert.

·

Sie können sich in unterschiedliche

Zielgruppen hineinversetzen.

·

Sie möchten sich an verschiedenen medialen

Vermittlungsformaten probieren.

Wir bieten

· Weiterbildungsmöglichkeiten zu Methoden und Didaktik durch eigene sowie externe Workshops

·

ein Arbeitsfeld, in das Sie eigene Ideen und

Themen mit einbringen können

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten und Soft-Skills

Writing Fellow werden für das KGI

für BA-Studierende ab dem 5. Semester

und MA-Studierende

Das Writing Fellow Programm wird getragen vom

Schreibzentrum der Goethe-Universität. Writing Fellows sind schreibdidaktisch geschulte Tutor:innen, die

Lehrende bei der Durchführung schreibintensiver Seminare oder bei Einführungen in das

wissenschaftliche Schreiben für 80 Stunden im gesamten Semester unterstützen. Sie erteilen

Studierenden mündliches Feedback auf zwei Kurztexte und

stellen ihnen ein entsprechend kommentiertes Textdokument zur Verfügung.

Ihre Aufgaben

·

Begleitung eines Pro- oder Hauptseminars der

Kunstgeschichte

·

Weiterbildung in Workshops am Schreibzentrum

im Rahmen des WF-Programms

·

Korrektur kurzer Schreibaufgaben innerhalb

des zu begleitenden Seminars

·

Feedback-Gespräche mit Studierenden zu ihren

Texten führen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r

Bachelor-Student:in im Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens zwei erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie sind an Teamarbeit interessiert.

·

Sie würden sich als kommunikationsstark

beschreiben.

·

Sie arbeiten eigenverantwortlich und

strukturiert.

·

Sie können sich in unterschiedliche

Zielgruppen hineinversetzen.

·

Sie möchten sich an verschiedenen medialen

Vermittlungsformaten probieren.

Wir bieten

· Weiterbildungsmöglichkeiten zu Methoden und Didaktik durch eigene sowie externe Workshops

·

ein Arbeitsfeld, in das Sie eigene Ideen und

Themen mit einbringen können

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten und Soft-Skills

Writing Fellow werden für das KGI

für BA-Studierende ab dem 5. Semester

und MA-Studierende

Das Writing Fellow Programm wird getragen vom

Schreibzentrum der Goethe-Universität. Writing Fellows sind schreibdidaktisch geschulte Tutor:innen, die

Lehrende bei der Durchführung schreibintensiver Seminare oder bei Einführungen in das

wissenschaftliche Schreiben für 80 Stunden im gesamten Semester unterstützen. Sie erteilen

Studierenden mündliches Feedback auf zwei Kurztexte und

stellen ihnen ein entsprechend kommen- tiertes Textdokument zur Verfügung.

Ihre Aufgaben

·

Begleitung eines Pro- oder Hauptseminars der

Kunstgeschichte

·

Weiterbildung in Workshops am Schreibzentrum

im Rahmen des WF-Programms

·

Korrektur kurzer Schreibaufgaben innerhalb

des zu begleitenden Seminars

·

Feedback-Gespräche mit Studierenden zu ihren

Texten führen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r fortgeschrittene:r

Bachelor- oder Master-Student:in im

Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens vier erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie besitzen ein gutes Gefühl für wiss. Texte

und deren Anforderungen

·

Sie haben ein nahbares Wesen haben, sodass

sich die Studierenden Ihnen

gerne anvertrauen

·

Ein explizites Vorwissen zu

Schreib-Strategien ist nicht nötig

Wir bieten

·

Betreuung durch das Schreibzentrum und die

Koordination am KGI

·

Intensive Zusammenarbeit mit Dozierenden des

KGI

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten

Kontakt / Bewerbung

Inhaltliche Fragen zu den Stellen beantwortet

Ihnen Frau Clara Nicolay

(nicolay@kunst.uni-frankfurt.de). Ihre Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Leistungsnachweisen richten Sie bitte schriftlich

per E-Mail bis zum 04.02.2024 an die Koordinatorin für die Tutorien und

Writing Fellows Clara Nicolay, M.A.

(nicolay@kunst.uni-frankfurt.de). Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am

8. und 9. Februar 2024 statt.

Semesterschwerpunkt Sommersemester 2024

Materialität & Medialität

Filme zum Semesterschwerpunkt

Auftakt: Mittwoch, 17.4.2024, 19 uhr

Mediathek des KGI

- Kunst auf/aus Stein. Materialästhetische und ökokritische Perspektiven. Seminar bei Dr. Julia Saviello, Mo 14–16 Uhr

- Die kostbare Hülle heiliger Körper – Formen und Aufgaben Mittelalterlicher Reliquiare. Proseminar bei Prof'in. Dr. Kristin Böse, Di 10–12 Uhr

- Steine. Material, Imagination und Wirkung von Steinen und Steinschmuck in den mittelalterlichen Künsten. Seminar bei Prof'in. Dr. Kristin Böse, Di 14–16 Uhr

- Räume der Berührung. Vorlesung bei Prof'in. Dr. Antje Krause-Wahl, Di, 14–16 Uhr

- „Ein Haus wie Ich.“ Autobiographisches Denken in der Architektur. Seminar bei Prof. Dr. Carsten Ruhl, Mi 10–12 Uhr

- Jean Prouvé im DAM Archiv: Design für die Massen - Jean Prouvé in the DAM Archives: Design for the Masses. Übung bei Dr. Daniela Ortiz dos Santos, Mi 12–14 Uhr

- (Bild-)Medien der Kunstgeschichte. Eine Spurensuche durch die Sammlungen von Bildstelle und Mediathek (Teil 1). Proseminar bei Dr. des Thomas Helbig, Mi 16–19 Uhr (14tägig)

- Hans Holbein der Jüngere – Gemäldetechnologie und Kunstgeschichte. Seminar bei Prof. Dr. Jochen Sander, Do 16–18 Uhr

- Material Culture 2.0 Neue Forschungen zur materiellen Kultur zwischen Mittelalter und früher Neuzeit im Dialog zwischen historischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften (Ringvorlesung). Ringvorlesung/Workshop, organisiert von Prof. Dr. Jochen Sander und Mona Freitag, Fr. 12–14 Uhr (14tägig)

- Hard, soft, living matter. Blockseminar mit Exkursion bei Dr. Maite Garbayo-Maeztu (Chillida-Gastprofessorin)

Rahmenprogramm

- 17. April, 19 Uhr: Filmscreenings zum Semesterschwerpunkt (Mediathek): Alexander Kluge, Peter Schamoni, Brutalität in Stein (1961) & Harun Farocki, Zum Vergleich (2009)

- 20. Juni, 12–14 Uhr: Matthias Schulz (Gießen), Lunchpaper (SKW B 4.127)

- 6. Mai, 10–12 Uhr: Ein Gespräch mit Sascha Staubach in der geowissenschaftlichen Sammlung der Universität

Semesterschwerpunkt Wintersemester 2023/2024

Starke Frauen

Lehrveranstaltungen zum Semesterschwerpunkt:

- Italienische Künstlerinnen der Frühen Neuzeit. Proseminar bei Dr. Julia Saviello, Mo., 14 bis 16 Uhr

- Küche, Kinder, Kunst: Frankfurter Ausstellungen zu Frauen. Übung bei Dr. Ulrike Kern, Di., 12 bis 14 Uhr

- Frauen im Bild. Übung bei Dr. Julia Saviello, Di., 14 bis 16 Uhr

- Zeitgenössische feministische Raumpraxis – Contemporary Feminist Spatial Practices. Proseminar bei Dr. Daniela Ortiz dos Santos, Do., 8 bis 10 Uhr

- Künstlerinnen in Paris. Von der Gründung der Königlichen Kunstakademie bis zur Französischen Revolution (ca. 1650-1800). Hauptseminar bei Prof'in. Dr. Mechthild Fend, Do., 14 bis 16 Uhr

- Weibermacht. Herrscherinnen zwischen Repräsentation, Dynastie und Kunstpatronage. Proseminar bei Dr. Heidrun Lange-Krach, Blockveranstaltung

- Tagesexkursion nach Mannheim mit Dr. Helen Barr

Rahmenprogramm:

- 30.11.23, 12 Uhr: Rundgang durch die Ausstellung „Floralia: Merian – Schultz – Crespo. Drei Frauen zwischen Kunst und Erforschung der Pflanzen“ im Senckenberg Naturmuseum mit Dr. Brigitte Franzen (Dauer: ca. 1 Stunde)

Treffpunkt: 11:45 Uhr im Foyer des Senckenberg Museums (Senckenberganlage 25)

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 13.12.23, 10:15 Uhr: Rundgang durch die Ausstellung „Holbein und die Renaissance im Norden“ mit Dr. Heidrun Lange-Krach

Treffpunkt: 10 Uhr im Foyer des Städel Museums

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 19.1.24: Tagesexkursion nach Hamburg in die Ausstellung „Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten“ im Bucerius Kunst Forum

Die An- und Abreise sollte eigenständig geplant werden. Die Tagesexkursion kann angerechnet werden.

Treffpunkt: 13:30 Uhr im Foyer des Bucerius Kunst Forums (Alter Wall 12, 20457 Hamburg). Um 14 Uhr wird uns die Kuratorin Dr. Katrin Dyballa durch die Ausstellung führen.

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter: starke.frauen@em.uni-frankfurt.de - 01.02.2024, 16:00-18:00 Uhr: Vortrag des Kunstkritikers Valerij Ledenev zum Thema „Queer als (un)sichtbares Motiv zeitgenössischer russischer Kunst“, Seminarraum SKW B5.127, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

- 08.02.2024, 16:00-18:00 Uhr: Städel | Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris (um 1900)

Seminarraum SKW B5.127

Die Kuratorinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Städel Museum Eva-Maria Höller und Aude-Line Schamschula stellen ihr Forschungs- und Ausstellungsprojekt vor. Die Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel wird am 24. Juli 2024 im Städel eröffnet.

Filme zum Semesterschwerpunkt

Auftakt: 17. Oktober 2023, 17 Uhr

Ort: Mediathek des KGI

Semesterschwerpunkt im Sommersemester 2022

Skulptur

- Dr. Christian Berger (Chillida Gastprofessur): „In Ermanglung einer besseren Bezeichnung“ – Positionen zum Skulpturbegriff seit den 1960er Jahren (Proseminar)

- Dennis Brzek: Kunst als gesellschaftliches System: Institutionskritik seit 1968 (Proseminar)

- Prof.'in Dr. Lea Kuhn: Skulptur und Geschlecht (Proseminar)

- Dr. Daniela Ortiz dos Santos: Unesco Making Architecture Culture (Hauptseminar)

- Dr. Christian Berger (Chillida Gastprofessur): Monumente in der zeitgenössischen Kunst (Masterseminar)

- Prof.'in Dr. Antje Krause-Wahl: Future Bodies from a Recent Past – Skulptur in den 1980er und frühen 1990er Jahren (Masterseminar)

Semesterschwerpunkt im Wintersemester 2021/2022

‚Architektur, Archive und Aktivismus‘

Was ist ein Archiv oder was kann es sein? Wie können wir die Stadt als ein Archiv betrachten? In Anbetracht der Tatsache, dass jedes Archiv eine bestimmte und kuratierte Perspektive repräsentiert, beschäftigt sich das Seminar nicht nur mit der Frage, wie, warum und durch wen Archive konstruiert werden. Es möchte auch Wege erkunden, um bestehende Archive kritisch zu befragen und vielleicht sogar zu dekonstruieren. Können de-koloniale, feministische, soziale und anti-rassistische Ansätze in der Arbeit mit Archiven als Formen des Aktivismus betrachtet werden? Unser Bestreben ist es, von einer übersichtgebenden, historischen Perspektive auf die Architekturforschung abzuweichen und eine Plattform für den Austausch von situierten Positionen, Thesen und Erzählungen vorzuschlagen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des CCSA (criticalarchitecture.org)

Lehrveranstaltungen zum Semesterschwerpunkt:

- Ringvorlesung „Architecture, Archive, Activism“, organisiert von Carsten Ruhl, donnerstags 10-12 Uhr (online)

- 04.11.2021: Rembert Hüser (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main), »Wasser im Archiv«

- 18.11.2021: Samuel Burgum (Birmingham City University/Urban Institute, University of Sheffield) »This City is an Archive! Squatting History and Urban Authority«

- 02.12.2021: Knut Ebeling (Kunsthochschule Berlin Weißensee) »Toute la mémoire du monde. Vom Archiv der Stadt zur Stadt des Archivs«

- 16.12.2021, Hana Gründler (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Florenz »Action or Retraction? Prague as an Im/material Archive, 1950–1980«

- 27.01.2022: Anne Hultzsch (ETH Zürich) »Writing Her Own Archive«

- 10.02.2022: Samia Henni (Albert Hirschman Chair for Identity Passions between Europe and the Mediterranean at the Institute for Advanced Studies, University of Marseilles) »Illegal or Secret? On France’s Classification of Declassified Archives«

- CCSA Seminar: „Linking Architecture, Archives and Activism”, organisiert von Sarah Borree (LOEWE/CCSA, Goethe-Universität Frankfurt), Frederike Lausch (TU Darmstadt) und Daniela Ortiz dos Santos (CCSA, Goethe-Universität Frankfurt)

Das Seminar ist ein gemeinsames Seminar des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt und des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum. Die Vorträge finden in englischer und deutscher Sprache statt

- Tagesexkursionen in Frankfurt und Darmstadt, organisiert von Sarah Borree, Frederike Lausch und Daniela Ortiz dos Santos, 2.11.2021 und 4.11.2021

Die Tagesexkursionen „Frankfurt postkolonial“ und „Darmstadt auf einen Blick“ sind eine gemeinsame Veranstaltung des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt und des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt.

- Hauptseminar: „Geschichte(n) neu erzählen: Das Archiv in der zeitgenössischen Kunst“, organisiert von Lena Holbein, mittwochs 12-14 Uhr

Das Seminar geht der vielschichtigen Referenzierung des Archivs - als Materialfundus, Praxis und Konzept - in der Gegenwartskunst nach. Zentral scheint dabei, dass die Künstler*innen mit der Authentizität und vermeintlichen Objektivität des Archivs spielen und den dominanten Erzählungen solche gegenüberstellen, die bisher ungehört blieben.

Ortstermine und thematisch relevante Veranstaltungshinweise

- Vortragsabend: "Exploring the Effects of Architecture" mit anschließender Diskussion, 2.11.2021, 18 Uhr (onlineDrei Vortragende und eine moderierte Diskussion widmen sich der Frage: Wie wirkt eigentlich Architektur?

Hannah Le Roux (University of the Witwatersrand, Johannesburg), Kenny Cupers (Universität Basel) und Daniel M. Abramson, Pamela Karimi, Laila Seewang und Meredith TenHoor für das Aggregate Architectural History Collaborative stellen Ihre Perspektiven auf die Ordnungsmacht gebauter Architektur vor. Der Abend lädt somit ein, einen Blickwinkel einzunehmen, bei dem Architekturschaffende aus- und Architekturerfahrende eingeblendet werden. Die Vorträge und Diskussion finden in englischer Sprache statt. Die Veranstaltung wurde konzipiert von Leonie Plänkers, Nina Gribat, Pietro Cesari und Sina Brückner-Amin von Architectures of Order (https://architecturesoforder.org)

Neu erschienen:

Dramaturgien von Bild und Raum

Festschrift für Hans Aurenhammer

Herausgegeben von Julia Saviello und Katharina Bedenbender

Mit Beiträgen von:

Katharina Bedenbender, Richard Bösel, Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Bastian Eclercy, Frank Fehrenbach, Martina Frank, Karin Gludovatz, Antje Krause-Wahl, Andreas Nierhaus, Alessandro Nova, Christine Ott, Elisabeth Oy-Marra, Ulrich Pfisterer, Regine Prange, Jochen Sander, Julia Saviello, Peter Seiler, Ulrich Söding und Martin Sonnabend

Dietrich Reimer Verlag [2023] 2024

Text und Bild, Malerei und Architektur, Theater und Bildende Kunst – sie alle können Wechselbeziehungen eingehen, die sich als Dramaturgien beschreiben lassen. Welche Modi des Geschichtenerzählens gibt es in den Künsten? Beschreibbar werden aus dieser Perspektive die künstlerische Inszenierung von Landschaft und von Bildarchitekturen, raumtheoretische Überlegungen zu Malerei, Fläche und Ästhetik sowie Kunstwerke, die alle Sinne affizieren und Betrachter*innen in einen komplexen Dialog verwickeln. Für diese gattungsübergreifenden Dramaturgien von Bild und Raum sensibilisiert Hans Aurenhammer in seiner Forschung und Lehre. Ihm ist das Buch gewidmet.

Neu erschienen:

Requisiten. Die Inszenierung von Objekten auf der ‚Bühne der Kunst'

Herausgegeben von Joanna Olchawa und Julia Saviello

Max Böhner, Sascha Förster, Stefan Heinz, Michael Kleine, Antje Krause-Wahl, Roman Lemberg, Kathi Loch, Joanna Olchawa, Thomas Pöpper, Julia Saviello, Astrid Schenka, Andrew Sofer, Miriam Volmert und Birgit Wiens

Erschienen als Buch (im Verlag ad picturam) und online open access auf arthistoricum: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1186

Weitere Infos bei ad picturam (https://www.ad-picturam.de/Requisiten/)

Neu erschienen:

Das Werk im Zentrum. Kunstgeschichte mit Objekten aus dem Städel Museum und der Liebieghaus Skulpturensammlung

Festschrift für Jochen Sander zum 65. Geburtstag

Herausgegeben von Berit Wagner, Almut Pollmer-Schmidt und Heidrun Lange-Krach

Deutscher Kunstverlag, ISBN 978-3-422-80088-5

Capricci luterani?

Michelangelo artista e poeta nel contesto del dibattito religioso del Cinquecento / Michelangelo, Artist and Writer, and the Religious Debates of the Sixteenth Century

Herausgegeben von: Christine Ott, Hans Aurenhammer, Marc Föcking und Alessandro Nova

Gebundene Ausgabe und Open Access

Emotion, Mission, Architecture

Building Hospitals in Persia and British India, 1865-1914

Emotion, Mission, Architecture (degruyter.com)

Kracauer's Architecture. The Ornamental Nature of the New Capitalist Order (CCSA TOPICS 5 / „Architekturen des Ordnens“, 1)

Carsten Ruhl

herausgegeben vom/ edited by Center for Critical Studies in Architecture CCSA

Mehr als ein Haus! Marcel Breuer in Wiesbaden (CCSA TOPICS 4)

herausgegeben vom Center for Critical Studies in Architecture CCSA

Corinna Gannon

Die Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Frankfurter Medizin- und Kunstgeschichten

München (Hirmer) 2022

ISBN: 978-3-7774-4062-0

Joanna Olchawa:

"Inhalt zweierley predig (1529).

Wider die Deutung als ‚protestantische Propaganda' und für eine audiovisuelle Wahrnehmung illustrierter Flugblätter"

in: 21: Inquiries into Art, History, and the Visual. Beiträge zur Kunstgeschichte und visuellen Kultur 3 (2022)

DOI: https://doi.org/10.11588/xxi.2022.3

Joanna Olchawa:

"Die ‚Ohren der Zuschauer'. Das hörende (und schauende) Predigtpublikum vor der Kanzel im 15. Jahrhundert"

In: Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 27 (2022), S. 110–143

https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2022.1

Daniela Ortiz dos Santos, Charlotte Malterre-Barthes, Torsten Lange und Gabrielle Schaad (Hg.):

Zeitgenössische feministische Raumpraxis

Redaktionsorganisation: Melissa Koch und Anh-Linh Ngo

erschienen 2022

Mehr Informationen: https://archplus.net

Wörter, Sprache, Gespräche ausstelle

Mit Beiträgen u.a. von Fiona Geuß, Heike Gfrereis, Christina Lehnert, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Philippe Pirotte.

transcript Verlag

27. Januar 2022

ISBN: 9783839461594

Mechthild Fend:

Images Made by Contagion: On Dermatological Wax Moulages

Sage Journals, 17.1.2022

Online abrufbar unter: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1357034X211036488

Markus Dauss:

Architektur für die Nation? Frankreich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

(2021, In: Kunstgeschichte, Open Peer Review Journal: https://www.kunstgeschichte-ejournal.net/588/)

Vortrag auf You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=FH9Lv9nDUb8

Matthias Krüger, Léa Kuhn und Ulrich Pfisterer (Hg.)

Pro domo. Kunstgeschichte in eigener Sache

Paderborn: Brill / Fink 2021

ISBN 978-3-7705-6506-1

Vom Wort zur Kunst. Künstlerzeugnisse vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart

Hrsg. Helen Barr, Dirk Hildebrandt, Ulrike Kern und Rebecca Müller

Die Publikation ist aus der Ringvorlesung „Der Künstler spricht“ am Kunstgeschichtlichen Institut Frankfurt im Sommersemester 2017 hervorgegangen.

Mit Beiträgen von

Helen Barr, Johannes Endres, Johanna Függer-Vagts, Heidi C. Gearhart, Dirk Hildebrandt, Henry Keazor, Antje Krause-Wahl, Christine Ott, Bruno Reudenbach, Berit Wagner, Iris Wien und Andreas Zeising

Januar 2021

ISBN 978-3-942819-52-4, EDITION IMORDE

Water Cooler Talks 2024

Workshops, Performances, Lesungen

Samstag, 10. Februar 2024, 10:00–18:00 Uhr

Raum hinter der Mensa, Städelschule, Daimlerstraße 32, 60314 Frankfurt am Main

Samstag, 10. Februar, offen von 10:00 bis 18:00 Uhr

Raum hinter der Mensa, Städelschule, Daimlerstraße 32, 60314 Frankfurt am Main

11:00 – 12:30 Koon Kwon, My Inside Light Pattern, Zeichen-Workshop

Im Workshop My Inside Light Pattern leitet Koon Kwon eine Sonnenlicht Meditation an. Ausgehend von visuellen und körperlichen Empfindungen werden wir dann in individuellen Meditationen unsere eigenen Lichtmuster malen.

13:15 – 13:30 Augustine Paredes, Dancing in a godless land, Lesung

Dancing in a godless land ist eine Lesung von Gedichten, die Augustine Paredes als Reaktion auf den Krieg gegen Drogen auf den Philippinen geschrieben hat, der sich 2016 verschärft hat und dessen Folgen bis heute zu spüren sind.

14:00 – 14:30 Hendrik Arns, fall4me, Performance

fall4me ist eine diskursive Untersuchung innerhalb der (post-)queeren Debatte, die sich auf Heilung und Neuerzählung konzentriert. Die Performance untersucht den Akt des Fallens (oder Loslassens) als Geste der Hoffnung und des Mutes und erforscht die Segmentierung von Sprache, Bedeutung und Inhalt.

15:00 – 15:30 Ming Yuan, Dripsody, Klang Performance

In ihrer ersten öffentlichen Klang-Live-Performance Dripsody verbindet Ming Yuan das Ethos des Minimalismus und buddhistische Spiritualität miteinander. Durch Elemente einer chinesischen Teezeremonie, Live-Aufnahmen und digitalem Sound entfaltet sie eine klangliche und visuelle Reise des Tees.

16:00 – 18:00 Sunny Pfalzer, Send me a text, Gemeinsames Lesen, Fühlen, Hören

Send me a text ist eine kollektive Lese-, Fühl- und Zuhörsession und ein Ort zum Verweilen. Alle sind eingeladen, ihre Gedichte, Liebesbriefe, Manifeste und Gedanken (max. halbe Seite) einzuschicken, um an dem Workshop Send me a text teilzunehmen.

06.12.2023, 18 Uhr

In Focus: C wie… Canon><Canopy – Expert:innen-Gespräch mit Prof. Verena Kuni

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend, Rostocker Str. 2, 60323 Frankfurt am Main

20.12.2023, 17 Uhr

Gathering: Skulpturen der Zusammenkunft – Diskussionsrunde mit Studierenden und Prof. Antje Krause-Wahl, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

10.01.2024, 17 Uhr

In Focus: Expert:innen-Gespräch mit Dr. Stefanie Heraeus

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

17.01.2024, 16 Uhr

Führung in Gebärdensprache mit Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

24.01.2024, 17:30 Uhr

Gathering: Kunst.Sprache.Afrika – Diskussionsrunde mit Studierenden und Prof. Axel Fanego Palat und Dr. Julia Schwarz, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

Foyer SKW-Gebäude, Goethe-Universität, Campus Westend

07.02.2024, 13 Uhr

Roundtable mit Dr. Johanna Leinius, Prof. Mechthild Fend und Prof. Pavan Malreddy, moderiert von Studierenden der Curatorial Studies

SH 4.107, Goethe-Universität, Campus Westend

Sara Honarmand Ebrahimi and Maziyar Ghiabi :

"Toward a Mulitfaceted History of Architecture and Internationalsim"

16-17 November 2023 The University of Exeter

Size, Shape and Scale. Die Formate der Malerei

9./10.10.2023

Achtung: kleine Veränderungen im Programm!

Aufgrund einer kurzfristigen Absage, muss das Tagungsprogramm leicht umgestellt werden. Der Vortrag von Julia Saviello wird schon am Montag um 16:45 Uhr stattfinden. Der Vortrag von Marianne Koos wird an diesem Tag auf 16:00 Uhr vorverlegt.

Am Dienstag beginnt die Tagung dann erst um 9:45 Uhr.

Im Zeitalter der Digitalisierung scheint das Format eines Bildes zu einer beinahe beliebigen Variable geworden zu sein. Je nachdem, ob man die Bilddatei auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer öffnet oder mit Hilfe eines Beamers auf eine Wand projiziert, erscheint das entsprechende Bild in den unterschiedlichsten Formaten. Das gilt auch für die ins Netz eingespeisten Bilder älterer Medien. So lässt sich heute jedwedes altmeisterliche Gemälde problemlos auf dem wenige Zoll messenden Display eines Smartphones anschauen – wobei es dank der Zoom-Funktion oft sogar möglich ist, die Details genauer in Augenschein zu nehmen, als dies vor dem Original im Museum möglich ist. Die Vorteile, die sich daraus nicht zuletzt für die kunsthistorische Forschung ergeben, liegen auf der Hand. Doch droht damit zugleich der Sinn für die Bedeutung des Formats als zentrale rezeptionsästhetische Kategorie verlustig zu gehen.

Matthias Krüger und Julia Saviello

Campus Westend / Casinogebäude

Renate von Metzler-Saal (R. 1.801)

Nina-Rubinstein-Weg

60323 Frankfurt a. M.

Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung

2. bis 10. November 2023 in Darmstadt und Frankfurt

Finissage

Wie wird Wissen über Architektur geordnet und welchen Einfluss hat die räumliche Ordnung von Sammlungen auf unser Wissen?

Welche Rollenbilder sind mit dem Architekturberuf verknüpft und wie wirken sich diese auf die Geschlechterverhältnisse unter Architekturschaffenden aus?

Wie kommt Ordnung ins Entwerfen von Architektur und wie beeinflussen digitale Werkzeuge die Gestaltung von Architektur?

Diesen und anderen Fragen geht das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Architekturen des Ordnes“ seit 2020 aus unterschiedlichen Perspektiven nach.

Zum Abschluss des Projektes präsentieren Forscher*innen aus Architektur, Soziologie, Geschichts- und Medienwissenschaften und Rechtsgeschichte ihre Ergebnisse in Form eines vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms.

Das volle Programm wird im September veröffentlicht.

Das Kunstgeschichtliche

Institut sucht zum SoSe 2024 Studentische Hilfskräfte (Tutor:innen,

24 Std./mtl.)

und Writing Fellows (80

Std./Semester)

Tutor:in werden am KGI

für BA-Studierende ab dem 3. Semester

Das Tutorienprogramm mit den Linien

„Training“, „Vernetzung“ und „Perspektiven“ bietet Studierenden der Studieneingangsphase

umfangreiche Orientierungsmöglichkeiten. Dies

umfasst Aspekte zur Studienorganisation, zu Eigenheiten der Fachkultur,

Kenntnisse

über den Studienort

Frankfurt und über Berufsperspektiven mit einem Studium der Kunst- geschichte. Die thematischen Ausrichtungen

der einzelnen Linien sowie die zu besu- chenden Institutionen und einzuladenden Gäste werden von den Tutor:innen

eigenstän- dig in Absprache mit

dem Institut ausgewählt. Sie haben also die Möglichkeit, maßgeblich die Schwerpunktsetzung am Institut

mitzugestalten und eigene Ideen, Interessen und

Vorstellungen einzubringen.

Ihre Aufgaben

·

Konzeption und Durchführung der Linien

„Training“, „Vernetzung“, „Perspektiven“

·

Unterstützung beim Angebot der OE-Woche

·

Bewerbung des Angebots (Gestaltung von

digitalen Flyern, Social Media etc.)

·

Verwaltung der Anmeldungen zu den Linien in

OLAT

·

Teilnahme an

Weiterbildungsmaßnahmen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r

Bachelor-Student:in im Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens zwei erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie sind an Teamarbeit interessiert.

·

Sie würden sich als kommunikationsstark

beschreiben.

·

Sie arbeiten eigenverantwortlich und

strukturiert.

·

Sie können sich in unterschiedliche

Zielgruppen hineinversetzen.

·

Sie möchten sich an verschiedenen medialen

Vermittlungsformaten probieren.

Wir bieten

· Weiterbildungsmöglichkeiten zu Methoden und Didaktik durch eigene sowie externe Workshops

·

ein Arbeitsfeld, in das Sie eigene Ideen und

Themen mit einbringen können

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten und Soft-Skills

Writing Fellow werden für das KGI

für BA-Studierende ab dem 5. Semester

und MA-Studierende

Das Writing Fellow Programm wird getragen vom

Schreibzentrum der Goethe-Universität. Writing Fellows sind schreibdidaktisch geschulte Tutor:innen, die

Lehrende bei der Durchführung schreibintensiver Seminare oder bei Einführungen in das

wissenschaftliche Schreiben für 80 Stunden im gesamten Semester unterstützen. Sie erteilen

Studierenden mündliches Feedback auf zwei Kurztexte und

stellen ihnen ein entsprechend kommentiertes Textdokument zur Verfügung.

Ihre Aufgaben

·

Begleitung eines Pro- oder Hauptseminars der

Kunstgeschichte

·

Weiterbildung in Workshops am Schreibzentrum

im Rahmen des WF-Programms

·

Korrektur kurzer Schreibaufgaben innerhalb

des zu begleitenden Seminars

·

Feedback-Gespräche mit Studierenden zu ihren

Texten führen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r

Bachelor-Student:in im Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens zwei erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie sind an Teamarbeit interessiert.

·

Sie würden sich als kommunikationsstark

beschreiben.

·

Sie arbeiten eigenverantwortlich und

strukturiert.

·

Sie können sich in unterschiedliche

Zielgruppen hineinversetzen.

·

Sie möchten sich an verschiedenen medialen

Vermittlungsformaten probieren.

Wir bieten

· Weiterbildungsmöglichkeiten zu Methoden und Didaktik durch eigene sowie externe Workshops

·

ein Arbeitsfeld, in das Sie eigene Ideen und

Themen mit einbringen können

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten und Soft-Skills

Writing Fellow werden für das KGI

für BA-Studierende ab dem 5. Semester

und MA-Studierende

Das Writing Fellow Programm wird getragen vom

Schreibzentrum der Goethe-Universität. Writing Fellows sind schreibdidaktisch geschulte Tutor:innen, die

Lehrende bei der Durchführung schreibintensiver Seminare oder bei Einführungen in das

wissenschaftliche Schreiben für 80 Stunden im gesamten Semester unterstützen. Sie erteilen

Studierenden mündliches Feedback auf zwei Kurztexte und

stellen ihnen ein entsprechend kommen- tiertes Textdokument zur Verfügung.

Ihre Aufgaben

·

Begleitung eines Pro- oder Hauptseminars der

Kunstgeschichte

·

Weiterbildung in Workshops am Schreibzentrum

im Rahmen des WF-Programms

·

Korrektur kurzer Schreibaufgaben innerhalb

des zu begleitenden Seminars

·

Feedback-Gespräche mit Studierenden zu ihren

Texten führen

Ihr Profil

·

Sie sind immatrikulierte:r fortgeschrittene:r

Bachelor- oder Master-Student:in im

Fach Kunstgeschichte.

·

Sie haben mindestens vier erfolgreich

abgeschlossene Semester absolviert.

·

Sie besitzen ein gutes Gefühl für wiss. Texte

und deren Anforderungen

·

Sie haben ein nahbares Wesen haben, sodass

sich die Studierenden Ihnen

gerne anvertrauen

·

Ein explizites Vorwissen zu

Schreib-Strategien ist nicht nötig

Wir bieten

·

Betreuung durch das Schreibzentrum und die

Koordination am KGI

·

Intensive Zusammenarbeit mit Dozierenden des

KGI

·

flexible Arbeitszeiten

·

das Erlernen berufsqualifizierender

Tätigkeiten

Kontakt / Bewerbung

Inhaltliche Fragen zu den Stellen beantwortet

Ihnen Frau Clara Nicolay

(nicolay@kunst.uni-frankfurt.de). Ihre Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Leistungsnachweisen richten Sie bitte schriftlich

per E-Mail bis zum 04.02.2024 an die Koordinatorin für die Tutorien und

Writing Fellows Clara Nicolay, M.A.

(nicolay@kunst.uni-frankfurt.de). Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am

8. und 9. Februar 2024 statt.

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity